| |

| 2021年2月25日 |

|

一駅読み切り |

|

(神奈川県)相模鉄道沿線・半径1kmの駅

|

|

| |

| 相鉄本線「かしわ台駅」 所在地:海老名市柏ヶ谷 |

| 開業:1975年(昭和50年) |

| 一日平均乗降客 約14,200人(2020年度) 約18,700人(2019年度) |

| 駅間距離 さがみ野駅から1.3km |

| |

| 駅名由来 |

| 旧大塚本町駅を移設してさがみ野駅を開業したとき、 |

| かしわ台工機所(現かしわ台車両センター)からの車両の出入りをスムーズに行うために設置した駅で、 |

| 駅名はかしわ台工機所にちなんでつけられた。 |

| 「かしわ」という名称は、駅所在地である「柏ヶ谷」に由来する。 |

| この駅には、2021年1月14日に訪れた。 |

| ここでは、秋葉山古墳群、常泉院、北部公園を訪ねた。 |

| 経路 |

| 駅東口→ 目久尻川沿い→産川橋信号→国道246号線高架下→信号→一般道→秋葉山古墳群→ 常泉院 |

| 駅西口 ←かしわ台跨線橋 ←一般道 ←陸川橋信号 ←北部公園 ←一般道 ←国道246号上 ←一般道 ← |

| 歩行距離(含古墳群内): 約3.8km |

| |

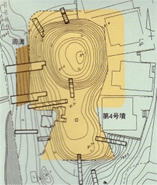

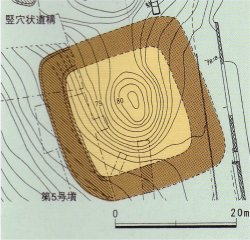

| 2005年国指定史跡 秋葉山古墳群:所在地 海老名市上今泉4丁目 |

| 海老名市で最も標高の高い座間丘陵の頂部(標高75~80m)に位置し、1~5号までの墳墓が並ぶ。 |

| 被埋葬者は不明であるが、土地の首長ではないかと言われている。 |

| 築造年は、弥生時代~古墳時代(3~4世紀)にかけて継続して造られていて、 |

| 年代が古い順に 第3,4号→2号→1,5号となり、形状も不整形な低い墳墓から徐々に整った前方後円墳へと変遷している。 |

| 「秋葉山」の名称は、第2号古墳頂上に火を防ぐ神を祀った秋葉山神社の祠があったことから、名付けられた。 |

|

第1号 |

第2号 |

第3号 |

第4号 |

第5号 |

|

|

|

|

|

|

| 型 式 |

前方後円墳 |

前方後円墳 |

前方後円墳 |

前方後方墳 |

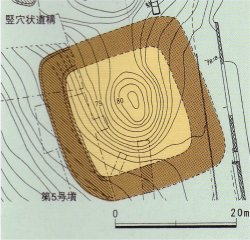

方墳 |

| 墳 長 |

墳長59m |

墳長50.5m |

墳長51m |

墳長37m |

27m×26m |

| 築造年 |

4世紀代 |

3世紀末から4世紀初頭 |

3世紀後半 |

第3号と前後 |

4世紀中頃 |

|

| 画像:海老名市提供 |

| 常泉院 |

| 寺伝によると、天文年間(1531~54)に、勇安賢存和尚が荒寺を改めて曹洞宗として始め、現在に至っているという。 |

| この寺には、三日月井戸と呼ばれる小さな泉があり、常泉院の寺号はこの泉からきている。 |

| また、この泉は別名「弘法様の井戸」と呼ばれ、昔弘法大師がこの地を通りかかったとき、水飢饉で苦しんでいる村人とため、 |

| 持っていた杖で地面を叩き泉を湧き出させたという。 |

| |

| かしわ台駅 |

|

|

|

| ホームに降りて、駅東口改札へ向かう |

| ホームを過ぎると、線路フエンスと白砂公園に挟まれた大塚本町駅時代のホームの約350mの長い通路を通り、 |

東口に出る。

|

| 秋葉山古墳群へ |

|

|

|

| 東口を出て左折し、すぐ相鉄線踏切を渡って坂道を下り、その先の分かれ道は左手の坂道を道なりに下り続け、 |

柏ヶ谷中学校前を進む。

|

|

|

|

| その先で、目久尻川にかかる橋を渡って信号を左折し、目久尻川沿いにのんびり道なりに進む。 |

| 目久尻川:相模原市南区相武台団地付近を水源とし、高座郡寒川町で相模川に注ぐ1級河川で、延長19.2km。 |

| 昔この川に住みついていた河童が悪さをするため、地元の人々がこの河童を捕らえて「目を穿り(くじり)」取ってしまった。 |

このことから「目穿川」と呼ばれようになり、それが転じて「目久尻川」になったという。

|

|

|

|

産川橋のたもとの「産川橋」信号を右折し、長いゆるい坂道を上り、国道246号線高架を潜る。

|

|

|

|

その先で空っぽの調整池のフエンス沿いに進み、途中の信号から左折してゆるい坂道を上り、約200先の丁字路を右折する。

|

|

|

|

| 長い坂道を上り、古墳群公園石垣の脇を通り、坂道頂上に着く。 |

| 頂上の道の両側に、古墳群。左側に1~3号古墳、右側に4,5号古墳。 |

| 地元の人の話では、道路を造成したときに古墳群が分断さてれてしまった、という。 |

ここでは、頂上から左折して1~3号古墳群に入る。

|

| 秋葉山古墳 |

|

|

| 左折して進む道は、海老名市で最も標高の高い座間丘陵の頂部。 |

フエンスの間の道を道なりに進む。左手北方は、最高標高から望む海老名市街地。(右手フエンス内側が、古墳群)

|

|

|

|

| 突当りで右折して進んだところに、「史跡 秋葉山古墳群」石碑の立つ古墳群入口。 |

古墳については全く無知な私にとっては、折角の貴重な古墳群もただただ素通りするしかなく、申し訳ない。 |

| 石碑左側から古墳の中へ進む。右側に第1号墳墓:4世紀代に築造された前方後円墳で、墳長59m。 |

| 続いて、第2号墳墓:3世紀末から4世紀初頭に築造された前方後円墳で、墳長50.5m。 |

| |

|

|

|

| 道なりに進んで大きな広場に出て、右側に第3号墳墓:古墳群では最も古い3世紀後半に築造された前方後円墳で、墳長51m。 |

広場の左手から階段を下り、道路を横断し反対側の古墳群へ入る。

|

|

|

| 左側に第5号墳墓:4世紀中ごろの方墳で、墳長さ27m×26m。 |

その先のちょっと盛り上がったのが第4墳墓:第3墳墓と前後して築造された前方後方墳で、墳長37m

|

| 常泉院へ |

|

|

|

古墳群を見終えて今来た道を戻り、広場を通り古墳群の南側の車道に出て右折し、坂道を下る。

分かれ道は左手を進み、墓地沿いの坂道を下る。

|

|

|

|

| 坂の途中から右手西の彼方に丹沢山系の美しい山並。山系左肩斜面に真っ白な富士山が見えるときもあるが、今日は残念。 |

| 坂の途中から左折して墓地の中を通り、厳かな本堂の常泉院く。 |

境内には、逆光で黒く見えるが白衣を頭からまとわれた優しい眼差しの「白衣観音像」。

|

| 北部公園へ |

|

|

|

| 寺院を出て参道坂道を下り突当りを右折して車道に出て左折し、長い坂道を上る。 |

上り切ったところの上星川小学校入口信号を直進する。

|

|

|

|

| 道なりに進み信号から約200mのところの分かれ道を右手に進み、約50m先の次の分かれ道も右手を進む。 |

道なりに進み突当りの分かれ道は左手に入る

|

|

|

|

| すぐ、国道246号線にかかる細い橋を渡る。246号線は只今の時間あまり混んでいないよう。 |

橋を渡り切って左折する。

|

|

|

|

246号線沿いの坂道を下り、約50m先の電柱の立つところから右折し、続いて長い坂道を下る。

|

|

|

|

急な坂道となり分かれ道は左手の坂道を下り、突当りで車道に出て左折し、道なりに進む。

|

|

|

|

約30m先の電柱の立つところから右折し、一直線の坂道を下り、突当りの北部公園体育館前の広い車道に出て左折する。

|

|

|

|

道なりに進み、道の反対側の歩道に渡り、歩道沿いにある北部公園に入る。

|

|

|

|

| 小さな公園であるが、公園の中を流れる川がとても印象的で、立派な休憩所もある。 |

休憩所の先から左折して歩道に出て、行くときに通った「産川橋」信号を右折する。

|

|

|

|

目久尻川にかかる橋を渡り、ゆるい坂道を上り、「かしわ台跨線橋」を渡る。

|

|

|

|

| 眼下に、相鉄線の全車両と思えるほどの多数の車両。 |

| 跨線橋を渡り切った左側に、「かしわ台駅」西口と改札口。 |